認知症の原因疾患とは

認知症には原因疾患があり、その疾患の種類によって症状が異なります。また以前もお伝えしましたが、認知症は「ひとつの病気の名前」ではなく、症状の総称です。

例えば「熱がある」という状態に、風邪やインフルエンザ、肺炎など色々な原因があるのと同じで、

「認知症」という状態にも、アルツハイマー病や脳梗塞、レビー小体型など原因となる病気があります。その為、まずは何が原因かを知っておかないと、適切な対応ができなくなります。認知症の原因疾患は70種類以上あると言われていますが、今回は代表的な疾患をご紹介します。

4大認知症とは

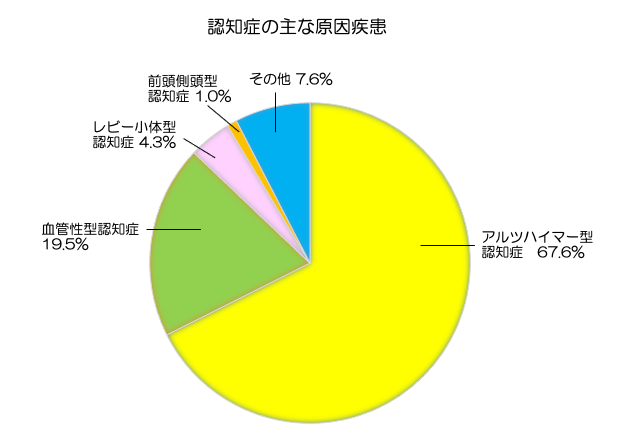

以前もお伝えしたので重複しますが、代表的な原因疾患として

①アルツハイマー型認知症(全体の7割近くで最も多いと言われる)

②血管性認知症

③レビー小体型認知症

④前頭側頭型認知症

上記の4つが4大認知症と言われる代表的なものになります。

資料:厚生労働省「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能への障害への対応」(平成25年5月報告)から政府広報室作成

アルツハイマー型、血管性、レビー小体型、前頭側頭型の原因や特徴・ケアの工夫

アルツハイマー型認知症の原因

脳の病的な萎縮によって起こる認知症でアミロイドβタンパクの蓄積が原因といわれています。

脳の神経細胞の脱落、主に海馬、側頭葉内側、頭頂葉の萎縮が起こります。

アルツハイマー型認知症の特徴

・顕著な記憶障害(近時・エピソード記憶の障害)

・場合わせ・取り繕い反応

・見当識 の障害、判断力の障害、実行機能障害などが 起こる。

・失語、失行、失認など

※ゆっくりと発症し、スロープ状にゆっくりと 確実に進行していくのが特徴。

記憶障害や見当識障害、実行機能障害等の中核症状についてはこちら↓

ケアの工夫

• できることとできないことをしっかりアセスメントする。できないことは回復が難しいため、むしろできることを積極的にやってもらうようにし、残されている機能を維持することが大切。

• 中等度になるとBPSD(行動心理症状)が多発するため、場当たり的な対処をするのではなく、その原因を探り、原因に沿った対応を考えていく必要があります。重度になると非言語的なコミュニケーションが効果的ですが、言葉をかけることも非常に重要です。

血管性認知症の原因

脳の血管障害(脳梗塞や脳出血)、脳の動脈硬化等が原因で起こります。

血管性認知症の特徴

・脳出血や脳梗塞が原因

・意欲の低下(アパシー)・感情失禁

・まだら状の症状

・脳の損傷部位・程度により個人差が大きい

※アルツハイマー型がスロープ状に進行するのに対し、血管性認知症は再発作のたびに階段を降りるように進行する

ケアの工夫

• まだら状の症状が現れるため、どのような部分がダメージを受けているのかをしっかりとアセスメントする。ダメージを受けた部分よりも、しっかりと保たれている部分に注目してケアを行う。

• 実行機能障害は、アルツハイマー型認知症よりも強くあらわれるが、言葉かけのヒントは届きにくいので注意が必要。

• アパシー(無気力)が高頻度で起こるので、ADLを低下させないような関りが大切になる。

• コミュニケーションは、長い時間をかけるよりも、短時間で頻回に行った方が効果的。

レビー小体型認知症の原因

大脳と脳幹の神経細胞の脱落と、脳幹部や大脳皮質にレビー小体が出現する。側頭葉、後頭葉の萎縮が特徴。αシヌクレインというタンパクが塊を作ってレビー小体を形成し、大脳皮質など脳内に広範に蓄積するのが原因と考えられています。

レビー小体型認知症の特徴

・明確な幻視

・パーキンソン症状

・変動性の認知機能障害(時間や体調によって大きく変動する状態)

※パーキンソン症状による小刻み歩行・動きの遅さ、鈍さ、関節のこわばり、震えなどが出現する。

※見間違いによる妄想が起こりやすい

ケアの工夫

• 幻視に対しては肯定も否定もせず、中立的な態度で関わる。

• 幻視の内容は十分に聞き、特に危害がないことを説明することが有効ですが、本人が怖がるようであれば別の部屋に誘導してみましょう。

• 見間違えによって幻視が誘発される可能性のあるので、環境を調整してみる。

• パーキンソン症状や自律神経症状によって転倒リスクが高くなるので注意が必要。

前頭側頭型認知症の原因

前頭葉と側頭葉が限局して萎縮する。タウ蛋白およびTDP-43が関与しているとされており、これらのタンパクの性質が変化して蓄積されることで、前頭葉や側頭葉に萎縮が起こる。

前頭側頭型認知症の特徴

・人格の変化

・抑制・社会性の欠如

・常同行動

※我が道を行く、万引き、交通ルールが守れない、急に興奮して怒り出す等の特徴あり

ケアの工夫

• 人格変化や社会性の欠如が不適行動を引き起こすが病識が欠如しているため、言葉かけによるケアが困難であり、コミュニケーション自体が難しいため、本人の行動に合わせたケアが重要になります。

• 抑制されることに反発するので、本人の行動を抑制せずに本人に合わせたケアを考える。

• 興奮状態になった場合には、本人のなじみの話をしたり、なじみの歌を歌ったりして別の興味のある活動を行うことで興奮の原因となっている対象から注意をそらすことが有効な時がある。

私の体験談

疾患別で認知症の特徴も大きく変わってきます。私も介護職員として施設で働いていた時には認知症の方は多くいらっしゃいました。集計でもあるように、ほとんどのご利用者がアルツハイマー型認知症か血管性認知症の方でした。その中で1人だけレビー小体型認知症の方がいらっしゃたのをよく覚えています。時間帯によって認知機能に差があり特に朝方は調子が悪くお昼を過ぎてくるとコミュニケーションも普通に取れることがありました。特徴としてパーキンソン症状がありよく食堂や居室で転倒される事があり、職員も見守りやセンサーを使い転倒されないように必死に対応していたことや就寝前になるとナースコールで職員を呼んでは「天井に虫や猫がおるよ」等、訴えられ当時はどのような対応をするのが本人にとっていいのか分からずにあたふたしていた自分を思い出します。

認知症の勉強をしてからは認知症には疾患別で特徴に違いがあり、その特徴をしっかりと理解した上で関わることが、その方にとって重要だと学ぶことができました。

※参考文献・資料 認知症介護実践者研修標準テキスト

参考文献の本でもっと深く学んでみたい方はこちら↓

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b92de39.0b602589.4b92de3a.2e0cd3d7/?me_id=1213310&item_id=20655243&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2160%2F9784863512160_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント