アルツハイマー型認知症の主な中核症状は、記憶障害、見当識障害、判断力の障害、実行機能障害、失認、失行、失語があります。認知症といえば記憶障害というイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。「何度も同じことを聞く」や「ご飯を食べたことを忘れてしまう」は記憶障害が原因で起こります。今回はその記憶障害について説明していきたいと思います。

記憶障害とは

新しい物事ほど覚えにくくなり、記憶自体が抜け落ちたり、経験自体を忘れてしまう。物事を覚える「記銘」、覚えている状態を保つ「保持」、覚えた事を引き出す「再生」の3つのいずれかが障害されてしまう事をいいます。

| 生理的老化(物忘れ) | 認知症の症状 |

| 食べた物 | 食べた事 |

| 旅行に行った行き先 | 旅行に行った事 |

| 孫の名前 | 孫の存在 |

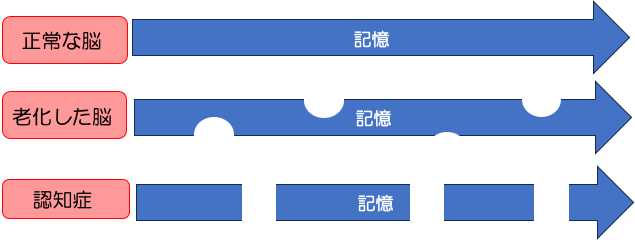

上記に記憶を矢印で表しています。正常な脳は記憶の矢印がしっかりとした形になっています。老化した脳は矢印の所々が欠けています。認知症の人の記憶の矢印は一部が完全に抜け落ちています。このように生理的老化による物忘れは上記の表のように食べた物は忘れても食べた事は覚えていていますが、認知症の記憶障害は食べたという体験そのものを忘れてしまいます。

記憶障害の症状例

・新しい事柄が覚えられないことで、日常的に同じ事を繰り返して聞いてくる事がある。

・食事を摂った事をそのものを忘れてしまい、「食事はまだ?」と聞いてきたりする。

・物をしまった場所を忘れたりするの で、探し物が多くなる。

・物をしまった事そのものを忘れてしまうため、探し物に加えて誰かが盗ったという妄想につながりやすくなる。

このような症状が現れてくると、生活の中で本人が困る事が増えたり周囲との話がかみ合わなくなり、人間関係が悪化する事があります。日常生活に支障をきたしてきます。

生活の中での困難さ(本人の視点)

•ご飯を食べていないのに「さっき食べましたよ」と言われる。

•初めて聞いたのに「何回聞いたら気が済むの」と怪訝な顔をされる。

•はじめて会ったのに「私の事覚えてる」と聞かれる

•足りないと思って買ってきた物を冷蔵庫にしまおうとすると同じ物が何個もあったりする。

支援の方法や留意点

・物忘れを責めず、根気強く対応する

•記憶を問うような質問を避ける

・不安感があって頻繁に訪ねてくる場合は、不安の原因を減らす。不安な思いは記憶障害によるものもありますが、支援者の対応が良くない場合も多くあります。

・生活空間を整備し、物が見つかりやすい環境にする。

・日課を明示して1日の生活を理解しやすくする。(カレンダーに記入して視覚で理解する)

注意点として「忘れる」という感覚で理解してしまうと認知症の人の困難さは深く理解できません。見たことや聞いたことを保持するのが難しい認知症の人にとっては、その事自体を「体験していない」という理解をする必要があります。

私の体験談

私が施設で働いてまだ間もない時、いつも朝ごはんを食べて部屋に入った後30分位時間が経つと「私だけご飯食べてないよ」「誰も呼んでくれんから」と言って部屋から出てこられる女性の方がいました。その当時はまだ認知症の勉強をしていない私は「◯○さん、朝ごはんはさっき食べましたよ」と伝えると、物凄い勢いで怒られた事がありました。先輩職員から「◯◯さんは認知症があるから、食べたこと自体を忘れているの」「本人は食べてないって思っているのに、さっき食べたでしょ‼︎って言われたら腹も立つでしょ」「相手に言っていることに同調する必要はないけど、相手の思いはしっかりと聞いてあげて」と言われたのを思い出します。その時は、「なんでさっき食べたばかりで忘れるんだろう」と思いながら先輩に言われたことを聞いていましたが、認知症の勉強をして認知症の記憶障害というものを学ぶと、本人は食べたこと自体忘れてしまっているのだからと理解できるようになり認知症の人の立場になって考え対応できるようになりました。

映画を通じて「本人の気持ち」を感じてみませんか?

次の記事で紹介する「認知症をテーマにした映画」を観て、支援者としての視点をより深めましょう。福祉・認知症をテーマにしたおすすめ映画の記事一覧はこちら↓

※参考文献・資料 認知症介護実践者研修標準テキスト

参考文献の本でもっと深く学んでみたい方はこちら↓

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b92de39.0b602589.4b92de3a.2e0cd3d7/?me_id=1213310&item_id=20655243&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2160%2F9784863512160_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント