はじめに

「さっき言ったことをもう一度聞かれる」「日付や場所が分からなくなる」「今までできていたことに時間がかかるようになった」

そんな変化に戸惑いながらも、「年のせいかな」「疲れているだけかも」と様子をみていませんか。

認知症には、**脳の障害そのものによって必ず起こる「中核症状」があります。

これは認知症の初期から見られるものもあり、記憶障害・見当識障害・判断力の低下など、日常生活の中で気づきやすい変化として現れます。それ以外にも実行機能障害・失認、失行、失語という中核症状もあります。

中核症状は、本人の「怠け」や「性格の問題」ではありません。

原因を知り、特徴を理解することで、家族の関わり方や声かけは大きく変わります。

この記事では、認知症の中核症状とは何かを家族目線でわかりやすく解説し、

「どんな症状なのか」「症状例はどのようなものか」「生活の中での困難さは」を整理してお伝えします。

中核症状は、認知症のすべての症状の土台となる部分で、このあと出てくる不安・怒り・妄想・徘徊などの「行動や心理の変化(BPSD)」にも深く関係しています。

まずは認知症全体の基本を確認したい方は、

認知症について、基本から分かりやすく解説した記事はこちら👇

中核症状を分かりやすく解説

記憶障害

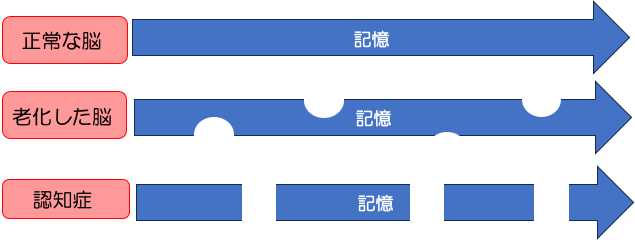

新しい物事ほど覚えにくくなり、記憶自体が抜け落ちたり、経験自体を忘れてしまう。物事を覚える「記銘」、覚えている状態を保つ「保持」、覚えた事を引き出す「再生」の3つのいずれかが障害されてしまう事をいいます。

| 生理的老化(物忘れ) | 認知症の症状 |

| 食べた物を忘れる | 食べたこと自体を忘れる |

| 旅行に行った行き先を忘れる | 旅行に行ったこと自体を忘れる |

| 孫の名前を忘れる | 孫の存在自体を忘れる |

上記に記憶を3本の矢印で表しています。正常な脳は記憶の矢印がしっかりとした形になっています。老化した脳は矢印の所々が欠けています。認知症の人の記憶の矢印は一部が完全に抜け落ちています。このように老化した脳による物忘れは上記の表のように食べた物(体験の一部)は忘れても食べた事は覚えていていますが、認知症の記憶障害は食べたという体験そのものを忘れてしまいます。

記憶障害の症状例

・同じ話題を何度も繰り返す。

・新しいことが覚えられないことで、同じことを何度も聞いてくる。

・食事を食べたことをすっかり忘れてしまい「食事はまだ?」と聞いてきたりする。

・約束したことを忘れて、約束をすっぽかす。

・物をしまった場所を忘れたりするので、探し物が多くなる。

・物をしまったことそのものを忘れてしまうため、探し物に加えて誰かが盗ったという妄想につながりやすくなる。

このような症状が現れてくると、生活の中で本人が困る事が増えたり周囲との話がかみ合わなくなり、人間関係が悪化する事があります。その為、日常生活に支障をきたしてきます。

生活の中での困難さ(本人の視点として)

•ご飯を食べていないのに「さっき食べましたよ」と言われる。

•初めて聞いたのに「何回聞いたら気が済むの」と怪訝な顔をされる。

•はじめて会ったのに「私の事覚えてる」と聞かれる

•足りないと思って買ってきた物を冷蔵庫にしまおうとすると同じ物が何個もあったりする。

支援の方法や留意点

・本人は記憶障害の為、わざと忘れている訳ではありません。その為、物忘れを責めず、根気強く(その都度)対応する必要があります。

•本人の記憶を試すような問いかけは本人の自尊心を傷つけるので、記憶を問うような質問を避けましょう。

・不安感があって頻繁に訪ねてくる場合は、不安の原因を減らす必要があります。不安の原因は何なのか本人の思いを聞くように不安な思いは記憶障害によるものもありますが、支援者の対応が良くない場合も多くあります。

・生活空間を整備し、物が見つかりやすい環境にする。

・日課を明示して1日の生活を理解しやすくする。(カレンダーに記入して視覚で理解する)

留意点として「忘れる」という感覚で理解してしまうと認知症の人の困難さは深く理解できません。見たことや聞いたことを保持するのが難しい認知症の人にとっては、そのこと自体を「体験していない」という理解をすることが大切です。

見当識障害

『時間』、『場所』や『人』、自分の置かれている状況(人と自分の関係)を理解する力が低下します。

例)日にち、曜日、時間が分からなくなる

慣れた場所や近所でも道に迷ってしまう。

更に進行すると…自分の周囲の人との関係も分からなくなり自分の子供に「お母さん」呼びかけてしまうこともあります。一般的には、この見当識障害は時間⇒場所⇒人の順に理解する力が低下していくと言われています。

見当識障害の症状例

•時間の見当識が低下すると夜中に外に出ていったりして朝と夜の区別がつきにくくなる。

•場所の見当識が低下すると、道に迷ったり、違う場所だと勘違いする事が増える。

•人物の見当識が低下すると、孫を子供だと誤って認識したり、家族でもない人を家族だと思い込んだりすることがおこる。

・大勢の人が集まっている講演会中や映画館等で平然と大声で誰かに話しかける。 など

支援の方法や留意点

・カレンダーや時計を使って日時が分かりやすい環境を整える。

・場所を理解しやすいように目印を貼ったりして環境を工夫する。

※トイレのドアにトイレと貼り紙をする等

・こちらから名乗って関係性を理解してもらう。

留意点として「おかしな行動する」といった感覚で理解していると、認知症の人の困難さは深く理解できません。場にそぐわない行動にみえても本人にとっては正しいと思って行動していることが多く「間違えているのではないか」「誤ってしまったのではないか」と理解をする必要があります。本人が時間、場所、人を自分で認識できるような関わりが大切です。

理解力・判断力の低下とは

自分の置かれている状況に応じて適切な行動をとったり、物事を筋道立てて考えたりする事が出来にくくなる。また、物事の理解に時間がかかり、一度に複数の事を言われたり、行動しようとしたりすると理解が難しくなる状態です。

まとめると

・考えるスピードの低下

・2つ以上の事が重なると同時に行えない。

・予定以外の出来事に対応できず混乱しやすくなる。

※その為、詐欺被害の危険が大きくなってきます。

理解力・判断力の低下の症状例

・「あれ」や「それ」などの曖昧な表現が増え、本当は理解できていないことが多い。

・真夏にセーターを着たり、寒くても半袖のままなど季節にあった服装が出来なくなる。

・支払うのが困難な状況なのにも関わらず、言われるがまま高額な買い物をしてしまう。

・何か困った事が起きても、どうやって解決していいのか分からない。(水道が壊れた時に水道屋さんに電話することが分からない)

支援の方法や留意点

・難しい判断をする機会を減らせるよう周りがサポートする。

・判断材料や選択肢を減らして問いかけるようにして本人が判断しやすくする

・情報を簡潔に伝え本人が判断、決定できるよう関わる。

※記憶障害や見当識障害などによって得られる情報が少ないので考える事も判断することも出来にくい状況に置かれていると理解する必要があります。

※思考力や判断力は残っている部分もある為、判断したり選択する機会が奪われないように、認知症の人が考え、判断する為に必要な情報を提供できるような声かけや関わりが必要

留意点として思考力や判断力の低下を「考えられない」「的を射ない」といった感覚で理解していると、認知症の人の困難さは深く理解できません。適切に考えたり判断したりする材料を自分でキャッチすることが出来ない結果、目的に沿った言葉や行動が表しにくくなっている状況であると理解する必要があります。

実行機能障害とは

目的の為に順序立てて行動する能力が低下して、今までが無意識のうちに出来ていた行動や作業ができなくなります。「計画を立てる→実行に移す→作業を効率よく行う」という一連の動作が難しくなります。順序立てた行動はとれなくなりますが、一つひとつの作業はこなせることが多いのも特徴です。

実行機能障害の症状例

・毎日の献立を考えるのが困難になって同じメニューばかり作る。

•夕飯のメニューを考えて、家にある食材と買いに行く食材を選択し、買い物に行くという一連の行 動が出来ない

•料理を作ろうと材料を並べても、何から手をつけて良いのか分からず手が止まってしまう。

支援の方法や留意点

・物事の段取りをつけることや計画を立てて行動する行為なので、その手順を口頭で一つずつ伝えると行為自体は出来ることが多い。

例)みそ汁を作る作業では「鍋に水を入れましょう」「それをガス台の上に置いてください」「このボタンを押すと火がつきます」「この豆腐を切ってください」というように1つずつ手順を伝えることによって、できる事は意外と多いです。

・作業に対する訓練的な関わりは避ける。

例)「次はどうするか分かる」「次に何をするのかさっきも言ったでしょ」というような相手を試すような言い方は本人を混乱させるので不適切な対応です。

・出来なくなったことを責めず、出来ることに目を向けた関わりを意識する。

「順序立てて物事を遂行できない」といった感覚で理解していると、認知症の人の困難さは深く理解できません。自分ではやれると思った行為が分からなくなり、何から始めるのか次に何をするのか分からなくなり不安や混乱が増し、もどかしい思いを抱いている事を理解する必要があります。

失認・失行・失語とは

失認

体の器官(目・耳・鼻・舌・皮膚等)の五感に障害がないのにも関わらず、対象を認知する事が出来ない状態のことを言います。

失行

運動機能に麻痺などの障害がないにもかかわらず、今まで出来ていた簡単な日常動作が出来なくなる。目的とする行動の方法が分からない。

失語

言葉を話す器官に障害がないのに、物の名前が出てこなくなったり、言葉の意味が分からなくなったりします。

症状例

・歯ブラシが歯を磨くものだと認識出来ない(失認)

・服の着替えが出来ない(失行)

・自分が言ったことを復唱できない(失語)

・犬を可愛がっている様子を見て、いじめていると認識する(失認)

支援の方法

・更衣に関しては、着替えやすいように更衣の工夫や言葉かけを工夫する

・本人が失敗しそうな場面をなるべく避ける

・出来なくなったことは周囲がさりげなく支援する。

・正しい認知が出来ない部分に関しては、周囲の人が情報を提供する。

このような支援を行っても、

不安が強くなったり、怒ったり、妄想や徘徊といった行動が出てくることがあります。

これらは、中核症状が背景となって起こる「行動・心理症状(BPSD)」と呼ばれます。

中核症状を背景に起こる行動については、

認知症の行動・心理症状(BPSD)について、分かりやすく解説した記事はこちら👇

ここで説明した記憶障害や見当識障害などの中核症状は、実際の生活の中ではこのように現れます。映画を見ると、その変化がとてもリアルに伝わってきます。

中核症状の様子がよく分かる映画はこちら👇

私の現場時代の体験談を紹介

体験談その1(記憶障害のケース)

私が施設で働いてまだ間もない時、いつも朝ごはんを食べて部屋に入った後30分位時間が経つと「私だけご飯食べてないよ」「誰も呼んでくれんから」と言って部屋から出てこられるおばあちゃんがいました。その当時はまだ認知症の勉強をしていない私は「◯○さん、朝ごはんはさっき食べましたよ」と伝えると、物凄い勢いで怒られた事がありました。

先輩職員から「◯◯さんは認知症があるから、食べたこと自体を忘れているの」「本人は食べてないって思っているのに、さっき食べたでしょ‼︎って言われたら腹も立つでしょ」「相手に言っていることに同調する必要はないけど、相手の思いはしっかりと聞いてあげて」と言われたのを思い出します。その時は、「なんでさっき食べたばかりで忘れるんだろう」と思いながら先輩に言われたことを聞いていました。

その後、認知症の勉強をして認知症の記憶障害というものを学ぶと、本人は食べたこと自体忘れてしまっているのだからと理解できるようになり認知症の人の立場になって考え対応できるようになりました。本人の言っていることを否定ぜず思いを受け入れるというだけでも「認知症の方の反応がここまで違うんだ」と実感したケースでした。

体験談その2(見当識障害、理解力・判断力の低下のケース)

私が施設で働いて10年以上経過した時の話です。サ高住(サービス付き高齢者向け住宅のこと)で生活されていたおばあちゃんが、廊下で転んで骨折し手術・入院後にサ高住に帰ってきた時の話です。今まで使っていた自室のトイレの認識が出来なくなり部屋の隅っこや廊下で排尿をされるようになりました。3ヶ月程度入院して認知機能(見当識障害)が低下したのが原因だと思います。トイレという場所の認識が難しく、自分がトイレに行きたいと思っても場所が分からなくなり、それでもおしっこを我慢できなく、部屋の端や廊下で排尿をしてしまったんだと思います。どうすれば、その方が自分で行きたいときにトイレで排泄ができるようになるか考えました。そこでトイレのドアに「トイレはここです」と大きな紙に書いたものを貼るとその方もトイレと認識が出来るようになり、以前のようにトイレで排泄が出来るようになったケースです。

また、同じサ高住で生活されていたもう1人の方は冷蔵庫に歯ブラシのコップや爪切り、くし等を入れていました。最初はその都度、私達が確認し「元の位置に戻しますよ」と対応していましたが、何度も同じことをお互いが繰り返していました。本人にとっては、歯ブラシやコップの置く場所は冷蔵庫だと思ったのだと思います。そこで職員間で話し合い、特に冷蔵庫に入っていても大丈夫そうなものに関しては、そっと見守り続けたというケースもありました。

体験談その3(実行機能障害のケース)

私が訪問介護(ホームヘルパー)で働いていた時の話です。夫婦二人暮らしで妻が認知症を患っていた方のケースです。その方は長年主婦として家事を全てこなしてきた方でした。認知症状が進行し今回紹介した実行機能障害の中核症状が見られ調理ができなくなっていました。そこでご主人とケアマネージャーさんから依頼されヘルパーとして訪問に入り一緒に調理をおこうことになりました。まずはいつも作ってくれていた味噌汁を一緒に作ってほしいとの希望だったので、どのように関わりを持っていくのか最初は手探りながら訪問が始まりました。味噌汁を作る工程を最初から最後までは1人で行うのは難しくなっていましたが、一つひとつ順番に一緒に作業を行うと問題なく作ることができました。野菜を切るところから一つひとつ工程を区切りながら調理を進めていくことで認知症になっても本人のできることがまだあるのだと感じた瞬間でした。初めてお味噌汁が出来た時、ご本人、ご主人共にとても嬉しそうな表情をされたことを今でも覚えています。

このように、中核症状があっても、関わり方を工夫することで本人の力を引き出すことができます。一方で、症状が進むと不安や混乱が強くなり、怒り・拒否・妄想などの行動として現れることもあります。

症状をふまえた関わり方については、

認知症の症状に合わせた関わり方と、家族が疲れすぎない工夫はこちら👇

最後に

認知症になったからといって、全てのことができなくなるわけではありません。先ほどお伝えした体験談のように、具の切り方や火加減、味噌の溶かし方などを一つひとつ工程に分けて説明することで、本人に残っている力を発揮してもらうことができます。

調理に限らず、「認知症=何もできない」と周囲が決めつけて本人の役割を奪ってしまうことは避けるべきだと感じます。役割を失うことで生きる意欲が低下し、結果的に認知症の進行を早めてしまうこともあります。

施設で働いていた頃、日常生活の中に何か一つでも役割を持っている方は、とても生き生きとした表情をされていました。例えば、食後のテーブル拭きや、使ったコップを洗って拭き上げるといった些細な作業でも、「自分の役割」があることで、本人が率先して取り組んでいた姿が印象に残っています。

認知症に関わる家族や周囲の人が認知症を正しく理解し、本人のできることを奪わず、残された力を発揮できるような関わりを持つことが大切だと、現場の経験から学びました。

認知症の人の行動を無理に変えようとするのではなく、家族や支援する側の考え方や捉え方を変えることで、認知症の人が安心し、笑顔で生活できるのではないでしょうか。

コメント